2026.02.11

こんにちは!街の屋根やさん宝塚店です(*^^*)今日のブログは、西脇市で行った「見落とし注意!!商業施設厨房の排水溝で防水剥がれ発生」という内容の記事を書いていきますね!!排水溝まわりの防水剥がれ、気になりつつ後回しになっていませんか?厨房内は水や油を多く使うため、防水が剥がれる…

神戸市北区のお客様より

「築20年以上になるヘーベルハウスの戸建てに住んでいます。

最近、バルコニーの床にひび割れが出てきたり、雨が降った後になかなか乾かない状態が気になっています。

さらに、ここ最近になって室内の天井にシミのような跡が出てきており、もしかすると雨漏りしているのではないかと心配しています。

一度状況を見ていただき、必要であれば防水工事の見積もりをお願いできないでしょうか?」

とお問い合わせいただきました。

現地で状況を確認したところ、バルコニーのシート防水がかなり傷んでおり、本来の防水性能が十分に発揮されていない状態でした。

このまま放置すると雨水の浸入リスクが高まるため、今回、防水工事によるリフォームを実施することとなりました。

街の屋根やさん宝塚店の魚住です。

本日は神戸市北区で行った面積28㎡のバルコニーへ防水工事 シート防水を貼り替えますの施工事例のご紹介です。

ヘーベルハウスにお住まいの方で、バルコニーの床に劣化が見られたり、雨漏りの心配が出てきたという方はいらっしゃいませんか?

今回は、神戸市北区の戸建住宅で実施したシート防水のリフォーム事例をご紹介します。

実際にどのような症状が現れると工事が必要になるのか、防水工事の進め方やおおよその費用についても触れています。

バルコニーのメンテナンスを検討中の方にとって、判断材料として役立つ内容になっているかと思います。

「修理するかどうかはわからないけど、屋根の上って見えないし、私の家の場合はどのくらいの費用が掛かるのか気になる・・・」

など、気になる点がございましたら弊社の「無料点検」をご利用ください!

「街の屋根やさん宝塚店へのお問合せ」はコチラ>>>

英語対応も可能です!English-speaking staff is available.

この施工事例は街の屋根やさん神戸西店でもご紹介しております。

防水対策は欠かせない要素のひとつです。

屋上やバルコニーから雨水が染み込むと、内部に湿気がこもり、木部の腐食やカビの原因になってしまいます。

特に、長年にわたり手入れが行われていない場合は、雨漏りが起こるリスクが高まり、結果的に大規模な修繕が必要になるケースも少なくありません。

そうしたトラブルを未然に防ぐためにも、定期的な防水工事を行うことが、建物の寿命を延ばし、将来的な出費を抑えるうえで非常に効果的です。

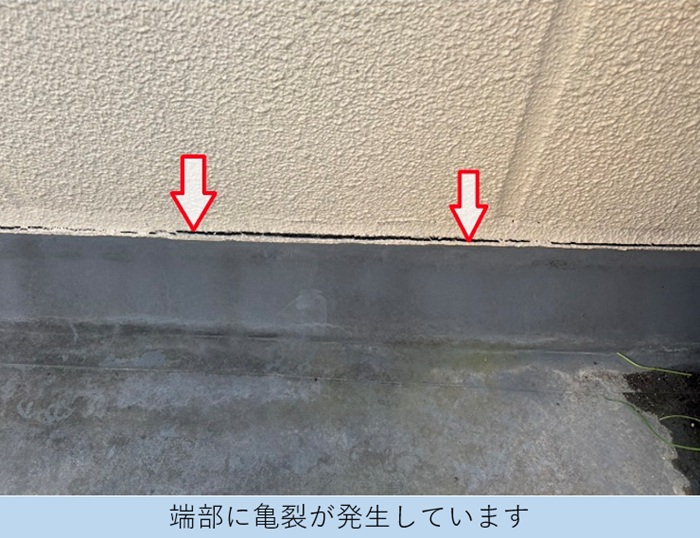

もともとのバルコニーには「塩ビシート防水(機械固定工法)」が採用されていましたが、年月の経過とともにシートに亀裂が生じ、雨水の侵入が確認されました。

今回は、同じく塩ビシートによる防水工事を再度採用し、リフォームを行っています。

この工法は、専用の機械を使ってシートをしっかりと固定するため、施工後の浮きや破れが起こりにくく、雨漏り対策としても有効です。

また、塩ビシートは耐久性に優れており、紫外線や風雨にさらされるバルコニーや屋上のような厳しい環境にも強いのが特長。

長期的に防水効果が持続するうえ、メンテナンスの頻度も少なく済むため、お手入れの負担を減らしたい方には特に適した工法です。

現場を確認したところ、端の部分でシート防水が浮いていたり剥がれていたりと、防水性能が十分に機能していない状態でした。

そこで今回は、既存の防水層をすべて撤去し、改めて「塩ビシート防水(機械固定工法)」で施工を行うことに。

使用するのは、高い耐久性を持つ「田島 ビュートップ」というシートで、過酷な環境にも対応できる優れた性能を備えています。

その分、材料や施工のコストはやや高めにはなりますが、長期的な安心感を重視される方には十分検討の価値がある仕様です。

最初に行ったのは、古くなったシート防水の撤去作業です。

既存の塩ビシートには経年による浮きや破れが多数見られ、防水としての機能はかなり低下している状態でした。

作業中は、シートを丁寧に剥がしながら、下地の劣化状況もあわせてチェック。

もし傷みや傷が確認された場合は、その場で適切に補修を行い、新しく施工する防水材がしっかり密着するよう、下地づくりを丁寧に進めました。

防水リフォームにおいては、この下準備の丁寧さが仕上がりと耐久性を左右する重要なポイントです。

古いシート防水の撤去が完了したあと、次に取りかかったのは排水口まわりの補修作業です。

ドレンまわりは雨水が集中することもあり、他の部分よりも劣化が進みやすい傾向にあります。

中には、表面に細かなひび割れや段差ができているケースも少なくありません。

そのため、モルタルを使ってしっかりと形を整えながら、次に施工する防水層がしっかり密着できるよう、丁寧に下地の調整を行いました。

防水性能を長持ちさせるためには、こうした見えにくい部分の処理こそが非常に重要です。

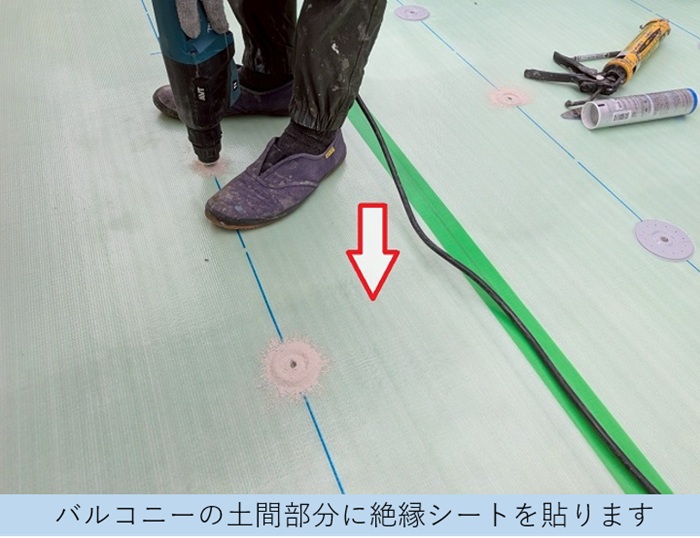

防水工事を行う際には、塩ビシートを施工する前に「絶縁シート」を設置する工程があります。

このシートは下地と防水材の間に挟むことで、両者の直接的な接触を防ぎ、長期的な劣化を抑える役割を担っています。

いわば、下地と新しい防水層の間に入る緩衝材のようなもので、特に古い防水層が傷んでいる場合には効果を発揮します。

この一手間を加えることで、新たに敷設する塩ビシートがより安定し、耐久性の高い仕上がりが期待できます。

見えない部分ですが、防水工事の品質を支える重要な要素のひとつです。

ヘーベルハウスのバルコニー防水工事では、塩ビシートをしっかりと固定するために「ディスク板」を設置する作業が欠かせません。

今回は、下地がALC素材だったため、専用ビスを使い金属製のディスクを決められた位置に取り付けていきました。

この作業は機械を使うため音が出やすく、ご近所や住民の方への事前の説明と配慮が重要となります。

約60センチ間隔で均等に設置されたディスクは、その後に施工する塩ビシートをしっかりと密着させるための大切な基盤となる部分です。

目立たない工程ではありますが、丁寧な施工が防水の耐久性に直結します。

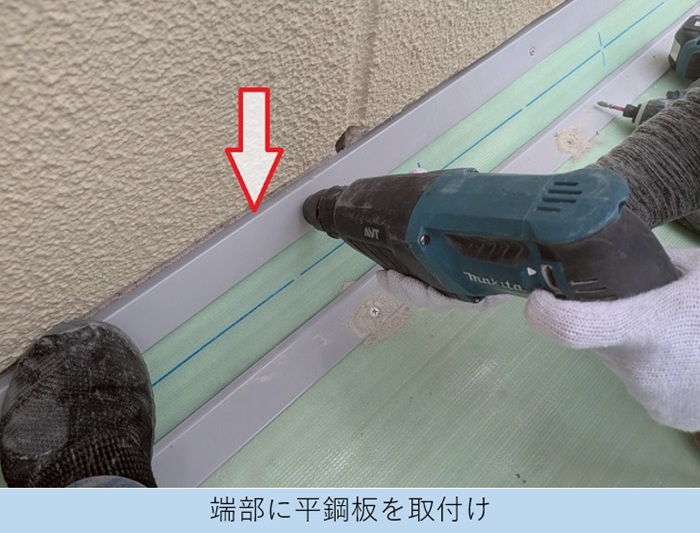

ヘーベルハウスのバルコニー防水工事では、防水効果をしっかり保つために「平鋼板」の設置が重要な作業の一つです。

この平鋼板は、塩ビシートの端部を確実に固定する役割を持っており、特にバルコニーの外周部分に取り付けられます。

水がたまりやすい場所だからこそ、強度を高めるとともに、防水シートの密着度を上げるための工夫が欠かせません。

平鋼板を使うことで、防水シートのズレや浮き上がりを防止し、見た目の美しさと耐久性の両面を実現しています。

次に行うのは、排水まわりの処理として「改修用ドレン」の設置です。

これは、古くなった既存の排水口に新たに取り付ける補修用のパーツで、傷んだドレンの機能を補うために使用されます。

劣化によって排水がスムーズに流れなくなっている場合でも、この改修ドレンを差し込むことで排水機能が回復し、防水層との一体感も確保できます。

バルコニーや屋上などの防水工事において、漏水リスクを抑えるために欠かせない重要な工程です。

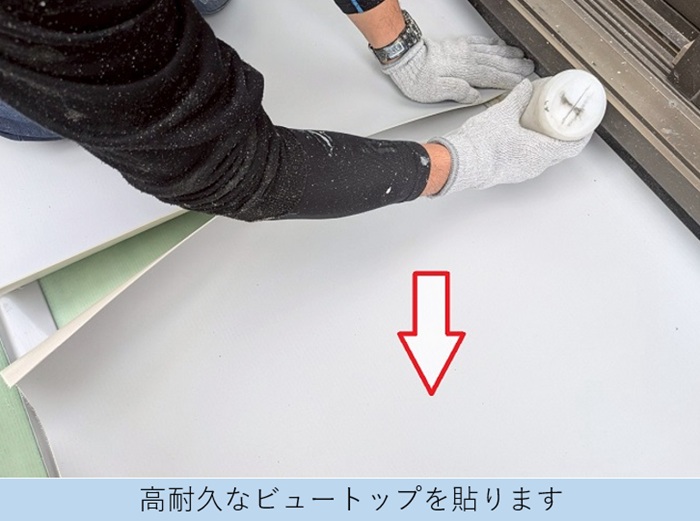

ここからは防水工事のメインとなる「塩ビシートの施工」に入っていきます。

使用したのは、耐久性や防水性に優れた高性能タイプのシートで、「田島 ビュートップZ20」という信頼性の高い製品を採用しています。

バルコニーや屋上のように天候の影響を強く受ける場所でも、しっかりと機能を発揮してくれる仕様です。

シートの接合部分は、専用の接着剤と熱風機を使って丁寧に溶着し、一体化させることで雨水の侵入を防ぎます。

厚みがあり、紫外線にも強いこのシートは、長期的なメンテナンス性を重視したい方にぴったりの防水材です。

いよいよ工事も最終段階に入りました。

この仕上げの工程では、あらかじめ設置しておいたディスクと塩ビシートを、専用の機械でしっかりと熱圧着していきます。

シートの表面に機械をあて、数秒間圧をかけることで強固に接着。

外からは目立たない作業ですが、実はこの工程が防水性能を大きく左右します。

強風や台風などの厳しい気象条件でも、シートがめくれたり浮いたりしないようにするために欠かせない作業です。

こうした機械による固定方法を採用しているため、この防水工法は「塩ビシート防水機械固定工法」と呼ばれています。

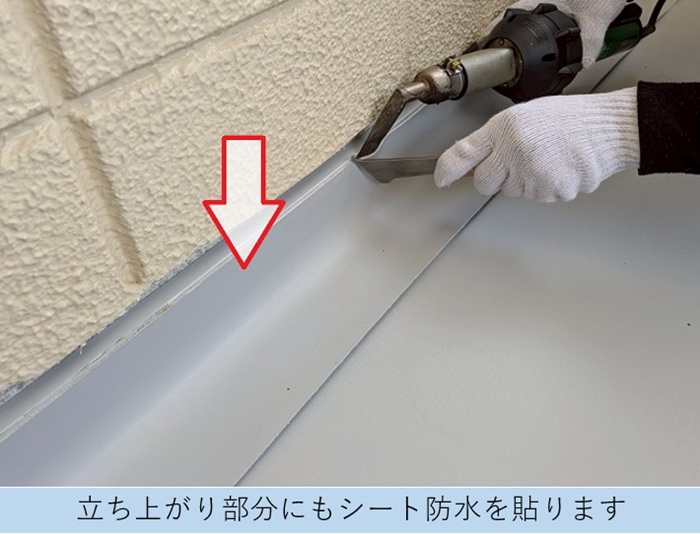

バルコニーや屋上の防水工事では、壁際の「立ち上がり」部分の仕上げも非常に重要です。

この箇所は角や曲がりが多く、シートがしっかり密着しにくいことから、丁寧な施工が求められます。

少しのたるみやシワが雨漏りにつながる可能性もあるため、職人の腕の見せ所です。

多くの工事ではこの部分に密着工法を使うのが一般的ですが、今回はより高い安定性を重視して機械固定工法を採用しました。

均一に圧着されたシートが隅々までフィットし、見た目の美しさと防水性能の両立を実現しています。

長く安心して使っていただけるよう、細部にもこだわった施工です。

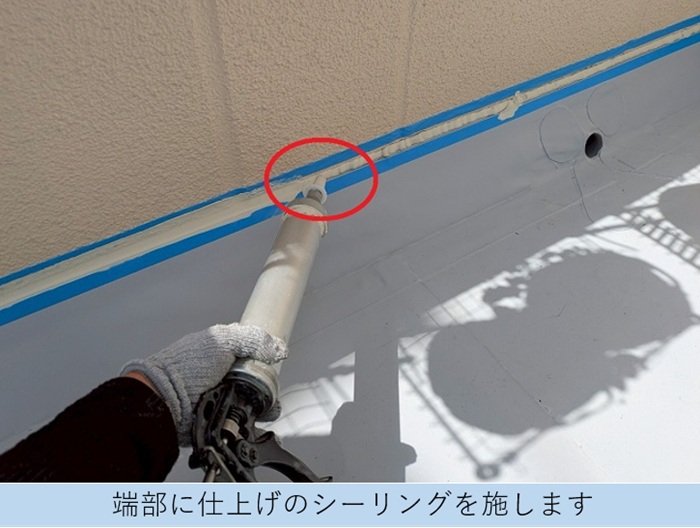

防水シートの施工が完了したら、最後にシートの端部にシーリング材を充填する作業を行います。

この作業は、雨水の侵入を防ぐために欠かせない仕上げのひとつ。

特にコーナーやジョイント部分は水がたまりやすく、そのまま放置すると劣化の原因になることもあるため、丁寧な処理が重要です。

シーリングをしっかりと施すことで、防水層の耐久性をさらに高め、長期間にわたって安心できる状態を保つことができます。

細かい部分まで気を配ることで、建物全体の寿命にも良い影響を与えます。

こちらは「脱気筒(だっきとう)」という部材で、ぱっと見は小さな煙突のような形をしていますが、実はとても大切な役割を担っています。

防水層の下にこもりがちな湿気を効率よく外に逃がし、内部の膨れや劣化を防ぐ仕組みです。

湿気が抜けにくい環境では、防水材の寿命が短くなってしまうこともあるため、ある程度の広さがある場所では適切な数を設置することが重要になります。

さらに、排水部分には「ストレーナー」というフィルターのような部品も取り付けています。

これは枯れ葉やゴミが排水口に詰まるのを防ぎ、雨水がスムーズに流れるようにするためのものです。

小さな部材ですが、日々の安心を支えてくれる心強い存在です。

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん宝塚店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.