2025.12.04

みなさん、こんにちは🌟街の屋根やさん宝塚店ですっ! 今回はいつもの現場紹介だけじゃなくて、実際に工事したおうちの見積書まで大公開しちゃおうと思います(๑•̀ㅂ•́)و✧ 外装リフォームって、「高そう!」「見積書の内容が難しい…」「お店によってなん…

三木市のお客様より

「以前から2階の部屋で雨漏りが気になっていて、特に大雨のときに天井にシミが出てくることがあります。

普段の雨ではあまり気にならないのですが、強い雨の日は心配です。

できれば火災保険を活用して、費用を抑えながらも長く安心できるような、耐久性のある修理をお願いしたいと思っています。」

とお問い合わせいただきました。

予算を抑えながらも、しっかりとした耐久性のある施工をご希望されていました。

そこでこちらからは、コストを抑えやすい金属屋根と、初期費用はやや高めですが、耐久性に優れ見た目にも高級感のあるハイブリッド素材の屋根、2つの選択肢をご案内。

最終的に、品質と安心感を重視され、ハイブリッド屋根材「ルーガ」での施工をお選びいただきました。

こちらは漆喰が剥がれてしまっている状態です。

本来、棟瓦と地瓦のすき間を雨水から守る役目があるのですが、その漆喰が取れてしまい、内部の土がむき出しになっています。

このままにしておくと、雨によって土が少しずつ流されてしまいます。

流れ出た土は雨樋にたまって詰まりの原因になることもあり、注意が必要です。

さらに、状況が進行すると、ここから雨水が建物内部に入り込んで雨漏りにつながる恐れもあります。

こちらは屋根の谷部分に取り付けられている板金部材です。

屋根の形によっては、こういった谷板金が必要になるお宅も多く見られます。

雨水が集中して流れるため、とても重要な箇所なのですが、ご覧の通りサビが進行し、穴が開きそうな状態になっていました。

もし穴が開いてしまうと、雨水が建物内部に入りやすく、雨漏りのリスクが非常に高くなります。

また、写真に写っているのは棟の先端に取り付けられた「鬼瓦」と呼ばれる部分です。

装飾的な意味合いもあり、古くから家を守る存在とされています。

その鬼瓦と棟瓦のすき間に本来あるはずの漆喰も、経年劣化によってすっかり失われてしまっていました。

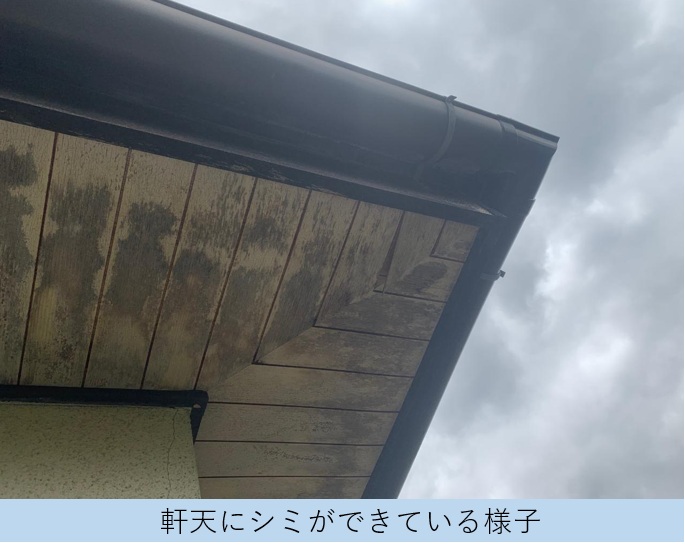

屋根からの雨水が原因で、軒天に広範囲にわたってシミができている状態です。

木材でできた軒天は、水分を吸収すると劣化が進みやすく、このまま放置してしまうと、表面がめくれてきたり、最悪の場合には一部が落ちてしまう可能性もあります。

早めの対処が必要です。

こちらは雨樋の様子です。

どのお宅にも設置されている一般的な設備ですが、今回は屋根の棟部分から流れ落ちた土がたまっており、内部には苔も広がっているのが確認できました。

詰まった状態が続くと、溜まった土や雨水の重みで樋が傾いたり、最悪の場合には外れてしまう恐れもあります。

定期的な点検と清掃が大切です。

こちらは2階のベランダに取り付けられている波板屋根です。

長年の使用による劣化で、固定しているパーツが割れてしまっており、波板自体も熱の影響で大きく反りが出ています。

このままにしておくと、台風などの強風時に飛ばされてしまうリスクが高まるため、早めの修理や交換をご検討いただくのが安心です。

今回は屋根を新しくするため、既存の瓦とその下にある土をすべて取り除く作業から始めています。

写真のように土が使われている昔ながらの工法は「土葺き」と呼ばれ、瓦がほとんど釘などで固定されていないのが特徴です。

粘土状の土の上に瓦を並べて密着させる仕組みのため、年数が経って土が乾燥したり崩れたりすると、瓦がずれたり強風で飛ばされてしまうケースも多く見られます。

瓦を取り外した後は、その下に敷かれていた土の撤去作業に移ります。

この工程は瓦の撤去以上に手間がかかることもあり、地道な作業が続きます。

現場では、大型のちり取りのような道具(手み)を使って土を集め、効率的に地上へと下ろしていきます。

周囲を汚さないように、できるだけ土が飛び散らないよう丁寧に進めることが大切です。

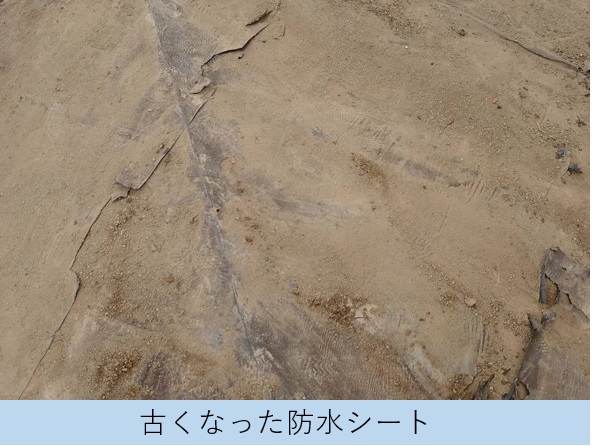

土の下には、古くなった防水シートが敷かれています。

もしこの防水シートに破れがなければ、室内への雨漏りは避けられます。

しかし、地震や長年の使用による屋根の振動が影響して、防水シートは時間とともに徐々に劣化し、破れていくことがあります。

古い防水シートを取り除くことで、下地の状態も確認できるようにしています。

防水シートやその下にある野地板には、長年の使用による雨漏りの痕跡が多数見受けられました。

すべての撤去作業が完了すると、下地がこのような状態になっています。

野地板が黒ずんでおり、いくつかの部分は腐食が進んでいます。

家の内部に雨漏りの兆候が見当たらなくても、このように下地が劣化していることはよくあります。早期のメンテナンスが重要です。

特に、棟瓦や谷部分から雨漏りが始まるケースが多いため、専門の業者による点検を受けることをお勧めします。

劣化した下地の上に、新たに垂木を使って骨組みを組み立てていきます。

今回は、35ミリ角の赤松材を使用し、既存の垂木の位置に合わせて取り付けていきます。

取り付けには、75ミリのビスを使って、しっかりと既存の垂木に固定していきます。

棟部分にも垂木を取り付け、必要な長さにカットして設置していきます。

垂木を追加することで骨組みが強化されるだけでなく、既存の野地板と新しい合板との間に空気層が生まれるため、断熱性も向上します。

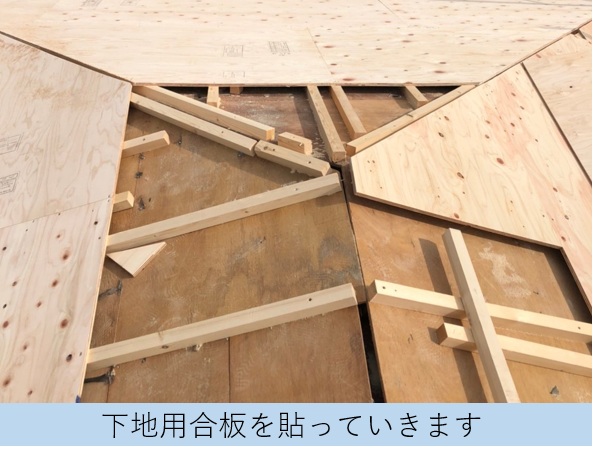

下地用の合板を取り付けていきます。

使用するのは、厚さ12ミリの針葉樹木材で、屋根の下地材として広く使用されているタイプです。

取り付けには32ミリのビスを使用し、先に設置した垂木にしっかりと固定していきます。

端部は電動丸ノコで慎重に切断し、隙間なくぴったりと合うように貼り付けるのが大切です。

多くの業者は釘を使用しますが、ビスを使うことでより高い強度を確保できます。

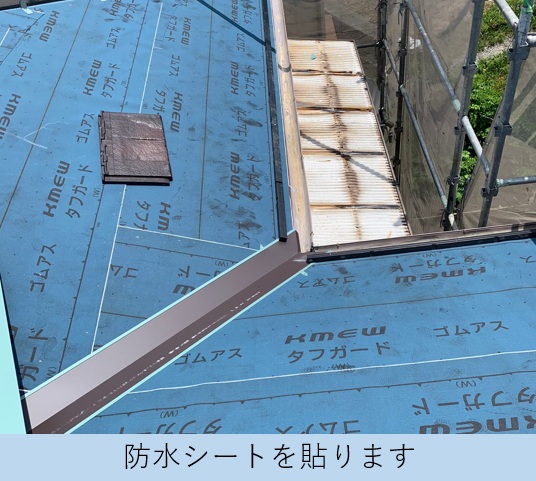

下地の施工が完了したら、次は防水シートの設置に入ります。

今回使用するのは、ケイミューの「タフガード」。

一般的に出回っているアスファルト系のカラールーフィングと比べると価格はやや高めですが、改良されたアスファルト素材を使用しており、耐久性に優れた製品です。

また、谷部にはガルバリウム鋼板製の谷板金をしっかりと取り付けて、雨水の集まる重要な箇所の防水性を高めていきます。

防水シートは屋根工事の中でも特に重要な工程のひとつです。

施工の順番を誤ると、雨漏りの原因になりかねないため、経験豊富な職人が慎重に作業を行います。

また、屋根の側面にあたるケラバ部分には「捨て水切り」と呼ばれる板金を設置し、端から入り込んだ雨水をスムーズに雨樋へと流す役割を果たします。

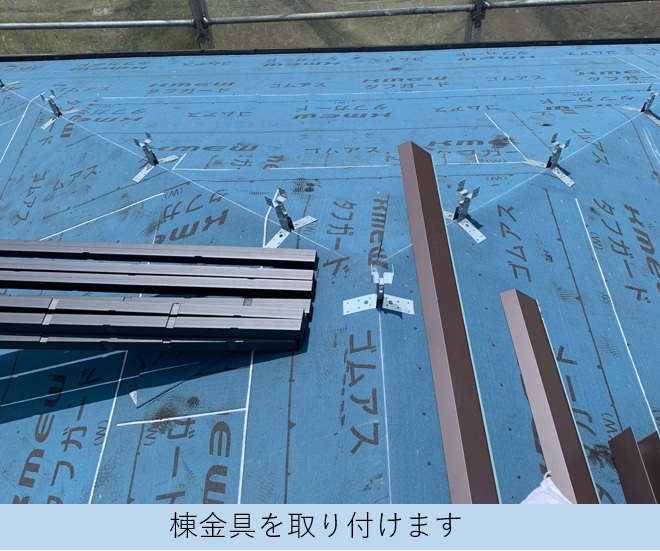

棟部分には、あらかじめ棟金具を取り付けていきます。

この金具は、屋根材の施工が終わったあとに棟瓦などをしっかりと取り付けるための土台となるもので、32ミリのビスを使って下地用合板にしっかりと固定し、規定の間隔で均等に設置していきます。

また、屋根の先端(軒先)部分には水切り板金を設置し、防水性を高めると同時に、防水シートの上から屋根材を真っすぐに並べるための墨出しを行い、施工位置を正確に割り付けていきます。

屋根材が現場に到着したら、順に屋根の上へ荷揚げし、施工を進めていきます。

今回は、ケイミュー社のルーガ鉄平を採用しました。

樹脂や繊維を配合したセメント系の屋根材で、さまざまな特長を持っています。

たとえば、

・地震の揺れに強い

・飛来物への耐性がある

・色あせしにくい

・台風にも耐えやすい

・軽量である

といった点があげられます。

取り付けには、メーカー指定の釘を使用し、1枚につき2本ずつ確実に固定していきます。

屋根材の端をカットする際には電動丸ノコを使いますが、切断時に粉塵が多く出るため、集塵機付きの丸ノコを使って周囲への影響を抑えながら作業を進めます。

なお、ルーガは専門的な施工知識が必要な屋根材であるため、メーカーの講習を受けた認定業者でなければ取り扱いができません。

施工を検討される際は、必ずメーカー認定の業者に依頼することをおすすめします。

ルーガ鉄平は、フラットな形状とストーン調の質感によって、落ち着きのある上品な印象に仕上がる屋根材です。

見た目の美しさだけでなく機能性も重視されており、施工時には細かな部材が多く用意されています。

たとえば、谷の部分では瓦を現場でカットして仕上げますが、切断面には専用の補修材を塗布して耐久性と見た目の両方を向上させます。

さらに、瓦と谷板金の間にはスポンジ状の防水シーラーを挟み込むことで、横殴りの雨にも対応できる防水性を確保しています。

屋根全体の葺き作業が完了したら、続いて棟部分の下地づくりに取りかかります。

あらかじめ設置しておいた棟金具に、人工垂木であるタフモックを固定し、その上に乾式の防水材である「自在面戸」を貼り付けていきます。

この自在面戸は漆喰の代替として使用されるもので、耐水性に優れており、棟内部への雨水の侵入を防いでくれます。

施工の際は、棟瓦からはみ出さないよう丁寧に位置を調整しながら貼るのが、美観を保ちつつ機能性を活かすポイントです。

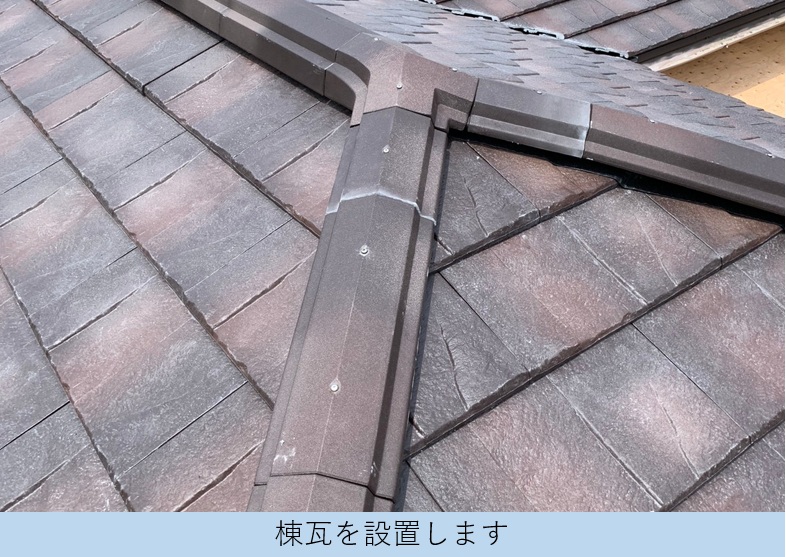

棟の下地が整ったら、屋根材と同じ素材でできた棟用の瓦を取り付けていきます。

取り付けの際には、メーカーが指定するビスを使い、1枚ごとに2本ずつしっかりと留めていきます。

端の部分は丸ノコを使って現場でカットし、できるだけ隙間が出ないように丁寧に仕上げていきます。

仕上がりの美しさと耐久性を両立させるためにも、細部の施工が重要です。

屋根の端部にあたるケラバ部分にも、本体と同じ素材でつくられた専用のケラバ材を取り付けていきます。

固定にはメーカー推奨のビスを使用し、1枚ごとに3本ずつしっかりと打ち込んでいきます。

取り付け時にはラインが曲がらないよう、見た目も美しくなるように角度や位置を細かく調整しながら進めることが大切です。

漆喰の劣化により雨漏りが発生していた瓦屋根が、しっかりと補修され、見違えるような仕上がりになりました。

工事の最後には屋根全体を丁寧に点検し、傷や汚れが残っていないかを確認しながら清掃作業も行っています。

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん宝塚店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.