2026.01.06

こんにちは!街の屋根やさん宝塚店、生クリームが好きな京谷です(*^^*)今日のブログは、淡路市で行った「古民家の日本瓦屋根は要注意!雨漏り原因を徹底調査」という内容の記事を書いていきますね!!日本瓦は伝統的で美しい屋根材ですが、年数の経過や瓦のズレによって雨漏りが起こることがあり…

加東市のお客様より

「現在、空き家となっている建物で1階部分に雨漏りが発生しているため、原因の特定と修繕を検討しています。

限られた予算内での対応を希望しており、できるだけコストを抑えた方法での修理をお願いしたいと考えています。

最適な工法について、現地調査の上ご提案いただけますと幸いです。」

とお問い合わせいただきました。

現地にて状況を確認した結果、雨漏りの原因は瓦棒屋根の経年劣化によるものであることがわかりました。

そこで、既存の屋根を撤去せず、その上から立平葺きを重ねる工法をご提案。

内容にご納得いただき、正式に工事をご依頼いただく運びとなりました。

1階の屋根から雨漏りしているとのご相談を受け、調査を行いました。

原因は、年数の経った瓦棒屋根で、風雨や台風の影響を受けやすく、劣化によって雨水の侵入が起きやすい状態でした。

今回は、「できるだけ費用を抑えたい」というご要望に合わせて、既存の屋根はそのままに、上から立平葺きでカバーする方法をご提案。

施工費は20万円以内に収めつつ、防水性・耐久性ともに高い立平葺きでしっかりと雨漏り対策を行いました。

同じように屋根の劣化でお困りの方は、ぜひ一つの事例としてご参考ください。

こちらの現場では、1階部分で雨漏りが発生していました。

建物は空き家となっており、大きな費用をかけるのが難しい状況でした。

そこで、コストを抑えつつ効果的に修繕できるよう、既存の瓦棒屋根を撤去せず、その上から立平葺きでカバーする方法をご提案。

予算に配慮しながらも、雨漏り対策としてしっかりとした工事を行う形となりました。

工事前の瓦棒屋根は、かなり錆が進行した状態でした。

鉄製の屋根材は、雨水や湿気によって酸化が進みやすく、特に年数が経っていたり、定期的なメンテナンスが行われていなかった場合、錆が深刻化しやすくなります。

また、塗装が劣化して剥がれてしまうと、保護されていた鉄部分がむき出しになり、錆の進行がさらに加速します。

こうした状態を放置しておくと、やがて雨漏りの原因にもつながるため、早めの対処や防錆処理がとても大切です。

瓦棒屋根からの雨漏りについて調査を行ったところ、水上側から雨水が侵入していることが分かりました。

すでに雨漏りの影響で、屋根の下地材が傷んでいる様子も見受けられました。

下地が腐食してしまうと、屋根自体の強度が低下し、住宅全体の構造にも悪影響を及ぼす可能性があります。

腐食が進行すると、屋根がたわんだり、場合によっては一部が崩れるといった深刻な状態になることも。

さらに、湿気が屋根内部にこもりやすくなり、カビの繁殖やシロアリ被害といった二次的な問題を引き起こすリスクも高まります。

今回は、瓦棒屋根の上から立平葺きを行う際の工程を順を追ってご紹介します。

最初のステップでは、「垂木」と呼ばれる角材を既存の瓦棒屋根に設置します。

瓦棒の山のラインに沿うように垂木を並べ、元の下地材に向かってビスでしっかりと固定していきます。

この作業によって、屋根の構造に新たな骨組みが加わり、強度のある下地を形成することができます。

瓦棒屋根の上に下地用の合板を施工したことで、表面がフラットな状態に整えられました。

もともとの瓦棒屋根には等間隔に山があり、そのままでは立平葺きの屋根材を施工するのが難しい構造でした。

そこで、垂木で骨組みを補強し、その上に合板を貼ることで、既存の屋根を撤去せずに立平葺きを施工できる状態をつくり上げることができました。

葺き替えを行わずに対応できるため、コストや工期の面でもメリットがあります。

もう一箇所の雨漏りの原因となっていた瓦棒屋根の谷部分には、新たな谷樋を設置しました。

谷樋は屋根に落ちた雨水が集中する箇所であり、特に雨漏りが発生しやすいポイントとして知られています。

そこで、十分な幅と深さを持たせた谷樋を採用し、排水能力に優れた大きめのドレンを取り付けることで、スムーズに雨水を流せるような設計にしました。

これにより、排水性を高めつつ雨漏りのリスクを抑えることができます。

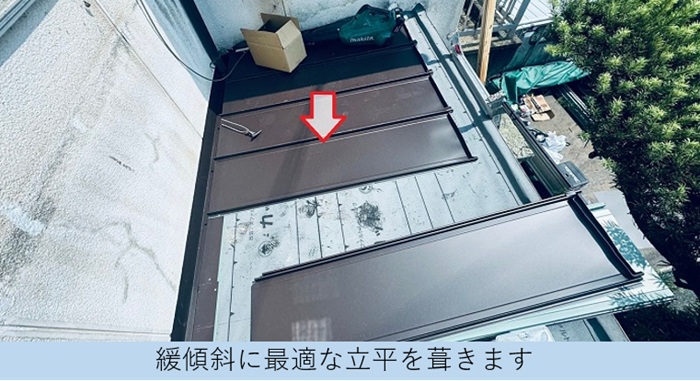

瓦棒屋根の上に立平葺きのガルバリウム鋼板を施工します。

今回は雨漏りを防ぐためのカバー工事で「津熊鋼建 アーカイブ立平333」を使用しました。

選んだ素材は0.4ミリの厚さのものにして、色は新茶をチョイスしました。

瓦棒屋根に立平葺きを施す際の重要なポイントは、水上部分をしっかりと立ち上げて加工することです。

立平は縦葺きの屋根材なので、立ち上げ加工を行わないと、吹き降りの雨が原因で雨漏りが発生する可能性があります。

また、固定にはビスを使い、下地用合板にしっかりと固定することで、台風などの強風が吹いても屋根材が飛ばされないような安全設計になっています。

さらに、縦葺きの特徴として、雨漏りしにくい点も大きな利点です。

パラペットの上部には「笠木」を設置し、壁際には「雨押え板金」という水切りを取り付けます。

棟板金と同様に、まず下地となる木材を取り付け、ジョイント部分にはシーリングを挟み込んでしっかりと施工します。

これにより、水の侵入を防ぎ、長期間の耐久性を確保します。

屋根の仕上げとして、片棟板金を取り付けます。

棟板金は屋根と同じガルバリウム鋼板製で、強風などで飛散するリスクが高いため、釘ではなくビスでしっかりと固定することを推奨します。

特に台風などの強風時には、固定方法に十分な配慮が必要です。

これで、瓦棒屋根への立平葺きが完了しました。

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん宝塚店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.