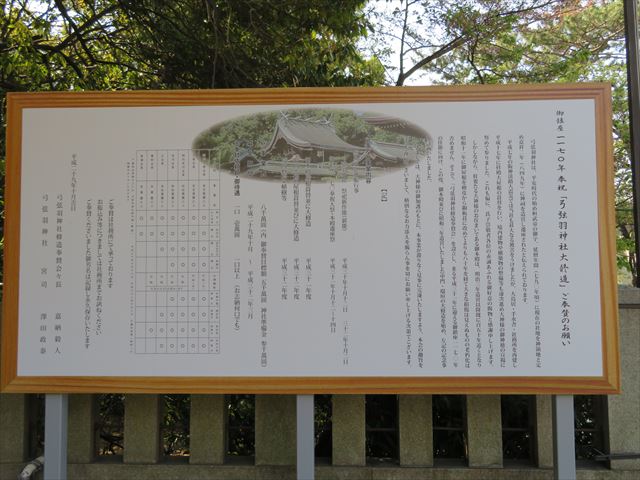

社伝によれば、神功皇后(じんぐうこうごう)の三韓征伐から凱陣のおりに、山口県長門市から摂津国難波津に向かわれる途中、忍熊皇子(おしくまのおうじ)が挙兵されたことを知った神功皇后が自ら弓矢甲冑をご奉納されていた熊野三山を斎奉し、絶え間なく必勝祈願をなさった。

熊野三山の神々はこれに呼応してくださって忍熊王は戦に大勝し、御子ご誕生も健やかに御成長されたという。それによって御子を応神天皇と崇め奉り、その後も様々な願い事が思いのままに成就されることになった。

この神話から弓弦羽神社の背後にそびえる秀峰を弓弦羽嶽と言い、六甲山とも呼ばれるようになった。神功皇后がこの地の泉に御姿を写されたことで、この地を御影と呼ばれるようにもなったと言う。

亀山天皇の時代には、諸国に荘園を設けて郡司を置き、この御影にも郡司が置かれたことから、郡家と言う地名にもなった。

かくして弓弦羽神社は「郡家」「御影」「平野」の3地域の総氏神になり熊野権現宮として親しまれてきた。厄除開運、諸願成就、子供育成守護の神、熊野権現みちびきの宮に由来する必勝祈願守護として、広く崇拝を受けるようになった。

本殿

明治3年に再建され、昭和10年には檜皮葺屋根が銅板葺き屋根に変わる。

拝殿

阪神淡路大震災で全壊したが平成10年に再建された

酒造安全の守護1859年に十二社から別殿に遷座される。御影は灘五郷でも本郷と呼ばれるほど酒造家が多く、特別に篤い崇敬を受けている。平成27年屋根葺き替え

神社境内の末社を統合して相殿とされた。平成26年屋根葺き替え

熊野速玉神社の古文書<熊野別當代々次第>によると、社伝は往々にして後世の贋作によるものが多いが、弓弦羽神社の鎮座由来に関しての別當慶覚は実在の人物であるので、社伝の信憑性が高いと評価されている。

| 1月1日 | 歳旦祭 |

| 1月3日 | 元始祭 |

| 1月14日 | 御保岐祭 |

| 1月15日 | とんど |

| 2月第四日曜日 | 祈年祭 |

| 5月3日、4日 | 春季大祭・地車祭 |

| 6月30日 | 大祓・芽の輪くぐり |

| 7月第三日曜日 | 夏祭・崇敬会大祭 |

| 10月15日 | 例祭 |

| 11月中旬 | 七五三詣 |

| 12月31日 | 大祓・除夜祭 |

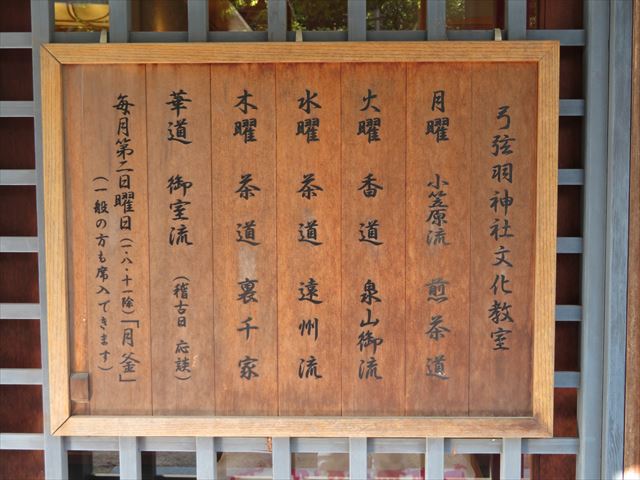

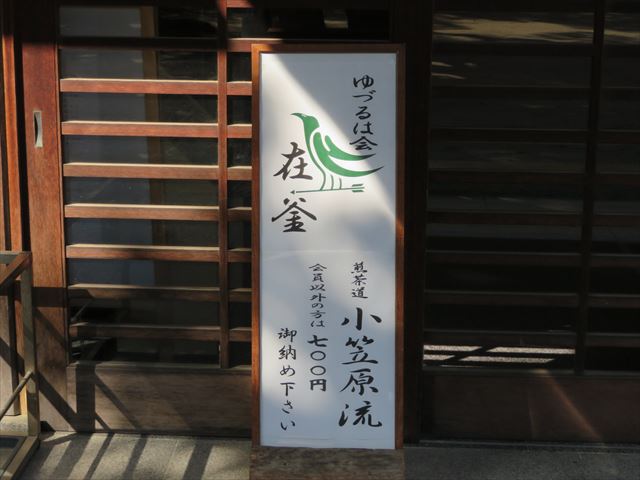

毎月第二日曜日 ゆずるは会 月釜

弓弦羽神社文化教室 茶道裏千家・遠州流 香道・泉山御流 煎茶・小笠原流

煎茶の月例会である月釜に参加しました。社務所の2階で執り行われています。玉露が2煎と主菓子(おもがし)が振舞われます。参加費は700円。

冬季オリンピックのフィギュアスケートで2連覇を達成した羽生選手を称えて、多くの絵馬が奉納されていました。また本来の祈願を目的に参拝された方々の絵馬も多く奉納されています。

やたがらすと読みます。「咫」の文字は初めて見る方も多いかと思います。八咫烏とは3本の足を持ったカラスで、熊野大社の神の使いだそうです。氏子をはじめ参拝者の生活の指針を示してくださるよう願いが込められたカラスだそうです。

本殿の屋根は檜皮葺から銅板葺きにあらためられていますが、葺き替えられてから80年以上の時を経て、緑青の酸化被膜が銅板葺き屋根の強さ、耐久性を表現しています。

寺院では本瓦葺き屋根が多く見られますが、神社では檜皮葺や銅板葺き屋根が多く見られます。どちらも日本建築伝統の粋を極めた屋根仕上げであり、風格と荘厳さを感じさせてくれる建築様式です。最も高価な屋根の施工方法ですが、わが家も銅板葺き屋根にしようかなと、少し心が揺らぐほど魅力を感じます。

憲法で信教の自由が定められていますので、心の赴くままに信心すればよいと思います。しかし、いにしえの時代から万物八百万の神々を崇める気持ちは、宗派を超える人々の篤い気持ちではないでしょうか。そのように解釈すれば、広い心で世界の神々を崇拝する気持ちを持つことができるようになり、宗教を起源とする争いもなくなって、平和の一助となるような気がします。

みなさまがお住まいの地域には必ず氏神様が鎮座されています。その地域に住んでいる人々は、その地域の氏神様の氏子です。私たちは住んでいる地域の氏神様の氏子ですので、地元の神様である氏神様を敬いませんか。信教の自由とは別の次元のお話としてご理解下さい。

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん宝塚店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2025 街の屋根やさん All Rights Reserved.